شرح الموطأ - 326 - كتاب البيوع: باب ما جاء في مَالِ المَمْلوك، وباب ما جاء في العُهْدة، وباب العَيْب في الرَّقيق

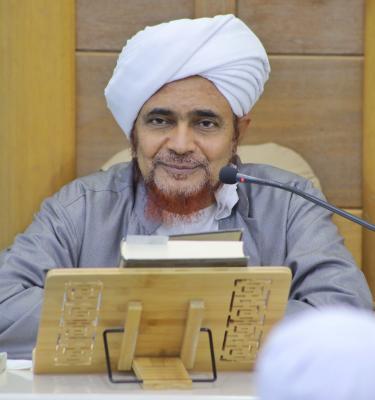

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع: باب مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ، وباب مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَة، وباب الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ.

فجر السبت 11 رجب 1443هـ.

باب مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ

1794 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

1795 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ، نَقْداً كَانَ أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، يُعْلَمُ أَوْ لاَ يُعْلَمُ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا، وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ، وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.

باب مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَةِ

1796 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.

1797 - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا.

1798 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً، وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

باب الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ

1799 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

1800 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ، وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ، وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ.

1801 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً، مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِئَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ.

1802 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.

1803 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً, أَوْ حَيَوَاناً بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.

1804 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ، تُرَدُّ مِنْهُ، قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا، حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ، عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ، إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا.

1805 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ، وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافاً، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ، فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1806 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً، أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً، أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَناً، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَو سَلِمَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِىَ، وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ.

نص الدرس مكتوب:

الحَمدُ لله مُكرمنا بشريعته وبيانها، على لسان خير بريّته سيدنا محمد خيرة الله وصفوته صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وبعدُ،

فيواصل الإمام مَالِك -عليه رحمة الله- ما جاء فيما يتعلق بالمملوك وماله، وقال: "باب مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ"، وذلك في ما يجعله مالكه تحت يده وتصرّفه،

-

والجمهور أنه لا يملك العبد شيئًا، وإنما يأخُذ من يد سيده ما يجعله به متصرّفًا فيه أو تحت يده، أو مستعمِلًا له أو لابسًا له أو ما إلى ذلك.

وذكر لنا الحديث أن عمر بن الخطاب قال: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ".

-

واستدلّ به المالكية على أن العبد يملك المال إذا ملّكه سيده فيصير مالكًا له، إلا أنه مُلكًا غير تام؛ لأن للسيد انتزاعه منه في أي وقت.

-

وقال غيرهم: لا يملك العبد شيئا من المال ولو ملّكه سيده، كان الملك للسيد كشأن العبد أيضًا، ولهذا قالوا: العبد وما ملك لسيده. فيكون تحت أمره.

-

فإذا ملّكه سيده:

-

فعند المالكية أن العَبد يَملكُ المال.

-

وفي رواية عند الإمام أحمد: لا يملك.

-

وفي رواية عند الإمام أحمد: يملك كقول الإمام مالك، وقول الشافعي في القديم.

-

قال: "فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ."؛ أي: ما كان تحت يد ذلك المملوك وقت بيعه فالمال لسيده. إلا إذا اشترط المشتري أن المال الذي تحت يده يكون له، فهذا عند بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك، أنه يجوز ذلك فيما يتعلق بما كان تحت يده من نفائس أو حُلي على الأمة، التي تُباع أو ثياب زينة وجمال عند المملوك، أمّا المعتاد من لبسه فيكون راجعًا إلى ملك المعتق له عند كثير من أهل العلم.

وقال الشافعية: وغيرهم لا ثياب ولا غيرها ترجع إلى ملك المشتري وإنما هي للبائع بعد أن يشتري، فما دخل تحت يد ذلك المملوك فيرجع إلى المشتري.

قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ" يعني؛ المشتري "إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ، نَقْداً كَانَ"؛ يعني عينًا "أَوْ دَيْناً" على الناس "أَوْ عَرْضاً" من العروض، فأَعملَ إطلاق الحديث، أنه لا يجري فيه أحكام الربا.

-

قال الشافعية: إذا اشترط المشتري المال الذي تحت يد السيد فهو بيع آخر لابد فيه من شروط البيع، بأن يبيع ذلك المال على المشتري للعبد بما يصح به بيعه، وبالشروط التي يصح به، ولا يدخل في ثمن العبد ولا دخل له في ثمن العبد شيء، وما معه إذا أراد أن يشتريه مشتري العبد فبشراء مستقل من المالك؛ هذا هو المعتمد عند الشافعية.

ويقول: "نَقْداً كَانَ أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً، يُعْلَمُ أَوْ لاَ يُعْلَمُ"؛ فهذا مستثنى عند الإمام مالك، وإذا اشترط أن يكون المال الذي تحت يد العبد له فهو له، إذا كان نقدا أو عينا أو غير ذلك قليلًا أو كثيرًا.

قال: "وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا"، وهذا في مذهب الإمام مالك: أنه يملك، "وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ" إن كاتب العبد سيده أو كاتبه سيده "تَبِعَهُ مَالُهُ" في العتق والكتابة؛ يعني: أن ماله يتبعه بإطلاق العتق دون اشتراطه، وَإِنْ أَفْلَسَ" العبد المأذون له "أَخَذَ الْغُرَمَاءُ"؛ يعني: أصحاب الديون "مَالَهُ، وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ."؛ هذا على مذهب الإمام مالك في أن العبد يملك.

باب مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَة

ثم ذكر العهدة وذلك أيضا عند الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-، أن العهدة تصح عند بيع الرقيق، فإذا أصاب المملوك أي إذا اشتُري شيءٌ من العيوب أو الآفات، فتأتي عند الإمام مالك شرط هذه العهدة، ولم يقل بها الأئمة الثلاثة. يقول إذا لم يشترط البراءة من العيب، قال: "وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا." ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق خاصة، وهذا مضى عليه الإمام مالك.

يقول: الحنابلة إذا تعيّب المبيع في يد البائع بعد العقد،

-

فإن كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم.

-

وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم عيب الحاجز بعد القبض.

إذنً فهذه المسائل متعلقة بالأمر الذي هو غير متوفر الآن وغير معمول بوجود الأرقاء وبيعهم.

يذكرُ أيضًا: "أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ" يعني يقولان: أن عهدة الرقيق تكون في الأيام الثلاثة من كل عيب يحدث من حين يشتري العبد أو الأمَة، وهكذا، وعند المالكية خلاف أيضًا في ابتداء وقت العهدة، قال: "وَعُهْدَةَ السَّنَةِ" إذ أنها من الأمور المشهورة المعمول بها، وأنها أمور كانوا يهتمون بها هذا مذهب الإمام مَالِك.

"قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا"؛ فهذا الاشتراط مخصوص صحته في مذهب الإمام مالك كما أشرنا.

"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ" بالبراءة: يعني باع بالبراءة من العيوب، "فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ" عن المشتري ولم يبيّنه له، "لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ" أي: لم ينفعه البيع بالبراءة ولا يبرأ بذلك، "وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً"؛ يعني: يجوز للمشتري أن يرده عليه، "وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ" خاصة، يقول الإمام مالك.

باب الْعَيْبِ فِي الرَّقِيق

استرسل في ذكر هذه المسألة "الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ" إذا وجد بعد البيع عيبًا في المملوك الذي اشتراه، هل يردّه، أو يضع من القيمة أو ماذا يفعل؟

فجاء بهذه الآثار وكلامه عمّا انتهى إليه الأمر فيمن لقيَه من علماء المدينة المنورة. فذكر حديث ابن عمر أنه "بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ"، باع الغلام بهذا الثمن، "وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ"؛ أي: بشرط البراءة من العيوب كلها، "فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ"؛ يعني: المشتري وهو زيد بن ثابت يقول لعبدالله بن عمر، "بِالْغُلاَمِ دَاءٌ"؛ يعني: مرض، "لَمْ تُسَمِّهِ لِي"؛ لم تُعلم لي هذا المرض الذي بالغلام، فخُذ رقيقك هذا وردّ عليّ مالي قال: لا، أنا ما كنت أعلم به أي داء ولا مرض ولعله حدث عندك، "فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ" -عليه رضوان الله- كان أمير المؤمنين، "فَقَالَ الرَّجُلُ:" زيد بن ثابت: "بَاعَنِي" ابن عمر "عَبْداً وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ"؛ أي: من كل عيب وما كنت أعلم به عيب، "فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ"؛ أي: للمشتري، "لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ"؛ تعظيمًا لشأن الحلف، وبعُدًا عن أن يجعل اسم الله تعالى سببًا وذريعة لأن يمضي بيعه، فاختار أن يُرَدّ عليه العبد، ولا أن يحلف بالله تعظيمًا لله ولأمر الحلف، وإن كان يستطيع أن يحلف فإنه في واقع حاله لم يكن يعلم به عيب فردّه عليه. "وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ" يعني استوفى عبدالله بن عمر عبده ورد الثمن الثمانمائة إلى سيدنا زيد، فالداء الذي ذكره لعلّه حدث في المملوك برئ منه أو صح منه عند عبدالله ابن عمر، "فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ" وفي البيع الأول كان بثمانمائة فجاب له ثمن أكثر لما عظّم من أمر الله -تبارك وتعالى- وأبى الحلف هيبةً للجبار -جل جلاله وتعالى في علاه-. هكذا جاء في الروايات أن المشتري من الأول من سيدنا عبدالله ابن عمر كان زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تبارك وتعالى.

قَالَ مَالِكٌ: "الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا"؛ يعني: في الرقيق إذا ظهر فيه عيب، "أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً" جارية، "فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ" المشتري، ثم ظهر عيب وكذلك، "وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ"؛ لأن هذه قد ولدت وهذا قد أُعتق ما عاد يمكن الرد فيه. قال: "فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ"؛ يعني: بهذا المبيع، "عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ" وجود العيب من قبل الشراء، "بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ" مثل شهادة شهد بأنه قد كان هذا العيب موجود عنده قبل ما يبيع، قال: "فَإِنَّ الْعَبْدَ" حينئذ ما عاد يقدر يرد العبد لأنه قد أعتقه، ما يقدر يرد الوليدة لأنه قد ولدت منه صارت أم ولد له، "فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ، وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ"؛ يعني: يُؤخذ من البائع، "مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً" وبين "وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ" وننظر الفرق كم، وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- بل عامة العلماء على ذلك: إن ظهر عيب قديم بعد ما قد مات، أو أعتقه السيد، أو دبّره أو استولد وليدة، فالحكم عاد أن يقوّم في وقت ما باع وبه ذلك العيب، ويُنظر الفرق بينه وبين ما سلّمه وقت الشراء، فيُردّ عليه ما كان نقص من الثمن بسبب العيب، لأنه ما يتأتى ردّ العبد الآن ولا الأمة.

"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ"؛ يعني: يطلع منه "عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ"، حادث بعد الشراء، بعد ما باع عليه ذاك، " إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً"؛ يعني: موجب لفساد البدن" "مِثْلُ الْقَطْعِ" عضو من أعضاءه، "أَوِ الْعَوَر"؛ فقدان إحدى العينين، "أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ"، ويقال: لك الخيار فيختار أحبّهما، "إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ"؛ يعني: يوضع عنه المشتري، "مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ" ويردّه إليه، "وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ" هو أن يدفع، "قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ" الذي حدث عنده بعد الشراء، "ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ" بعد ذلك إلى سيده الأول، ومسلِّمًا مقدار ما نقص من القيمة في العيب الذي حدث وهو عنده، يخ تار أحبّهما إليه فيكون أحدهما. "وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ"؛ يعني: قُوّم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه.

إذًا؛ فهذا النقص في البدن الذي يؤثر في القيمة للفقهاء فيه أقوال:

-

أولها ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط، وليس له غير ذلك إذا أبى البائع الرد، وهكذا يقول الإمام الشافعي وأبو حنيفة.

-

وقال الثوري: ليس له إلا أن يرد مقدار العيب الذي حدث عنده.

-

والقول الثالث هذا الذي ذكره الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى-: أن المشتري بالخيار بين:

-

أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب.

-

أو يرده على البائع وهو يعطي البائع ثمن العيب الذي حدث عنده بعد الشراء.

-

"وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْد"؛ يعني: قُوّم العبد، "وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِئَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ"، وهو عشرون دينار في هذا المثال "وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ" اعتبار القيمة في يوم الشراء.

"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا"، فقد تحوّلت إلى ثيّب، "وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا"؛ للوليدة.

-

وهكذا يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد.

-

ويقول الإمام أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وإنما يرجع بالنقصان.

-

والأئمة الثلاثة قالوا: وإن كانت ثيّبًا فليس عليه شيء لأنه كان ضامنًا.

"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً, أَوْ حَيَوَاناً بِالْبَرَاءَةِ"؛ يعني: من العيوب، سواء كان البائع، "مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ" نعم.. " إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ" فحينئذٍ يُؤاخذ به، "لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ".

تقدّم معنا مثل هذا لأن ما ذكره لنا من أجل نسبته لعمل أهل المدينة. قال مالك: "فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ" في هذه الصورة، "قَالَ: تُقَامُ"؛ يعني: تُقوّم "الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ، فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا" فإذا هو مثلاً مائة دينار، "ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا"؛ يعني: "تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ"، فإذا قُومت إحداهما مثلا بمائة وخمسين والأخرى بخمسين، "ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ" وهو مائة دينار في هذا المثال الذي ذكرناه، "الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ" يعني: عليهما، "بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا"، ليتوصل بهذا إلى ثمن كل واحدة من الجاريتين بعدين "حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ"؛ يعني: من ذلك الثمن؛ يتعيّن ثمن كل واحدة منهما حتى يقع، "عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ" يعني: الغالية، " بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا" من الثمن.

ففي هذا المثال الذي ذكرناه يصير خمسة وسبعون دينار على المرتفعة، وخمس وعشرون على الأخرى، فإن كان العيب بالمرتفعة فقيمتها خمسة وسبعون تقدّر وخمسة وسبعين في هذه الصفقة، وإن كان العيب في الثانية فتقدّر بخمسة وعشرين.

قال:"ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ"، وهنا في مثالنا أنها صاحبة الخمسة والعشرين، "فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ" وقع في حصتها هناك في هذا المثال خمسة وعشرين، يرد هذا القدر عن البائع ويرجع المعيبة إلى البائع، "إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً" من الثمن، وهكذا قال: "وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا"؛ العبرة بالتقويم في وقت القبض ووقت التسليم.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، فَيُؤَاجِرُهُ"؛ يعني: يعطيه على الإجارة "بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ" المشتري "بِهِ" بذلك العبد "عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَتَكُونُ لَهُ"؛ يعني: للمشتري، "إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُه" ما يردّان مع العبد إلى الأول، "وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا"؛ أي: جمهور العلماء بالمدينة المنورة. "وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً, فَبَنَى لَهُ" بنى العبد للمشتري دارًا، "قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافاً ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ"؛ أي: يجوز للمشتري أن يرد العبد بذلك العيب، "وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ" من بناء الدار، ما ليس على المشتري إجارة في هذا، بل يرد العبد وحده، هذا قد ما فعله من خدمات قد دخلت للثاني؛ لأنه لم يكن يعلم العيب به فيردّه، " فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ "؛ يعني: المشتري "ضَامِنٌ لَهُ، وَهَذَا الأَمْرُ"؛ يعني: معروف "عِنْدَنَا" بالمدينة.

"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ"؛ اشترى "رَقِيقاً"؛ يعني: عدد من الأرِقّاء، "فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً"؛ وجد فيهم عبد مسروق، " أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً" وهو اشتراهم صفقة واحدة فكيف الحل؟ قالوا:

-

" أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً, أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَناً، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَو سَلِمَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ".

-

"وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيق" ولا المقصود من الشراء؛ الدافع الذي يدفع على الشراء، ليس هو وجه ذلك الرقيق، "وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِىَ، وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْب أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ"؛ يعني: المجموعة من الأرقاء، ويردوه له بنسبتهم، كم كان قيمتهم لو لم يكن هذا فيهم؟ وكم قيمتهم وهو فيهم؟ فيرد عليه مقدار ما لم يكن فيهم، والله أعلم.

أصلح الله أحوالنا والمسلمين، ودفع البلاء عنا والمؤمنين، ويبارك لنا في أوقاتنا وحركاتنا وسكناتنا ويفقّهنا في الدين، ويرزقنا المتابعة لحبيبه الأمين، ويفرّج كروب المسلمين، ويوفّر حظّنا من رجب ولياليه وأيامه، ويبارك لنا فيه وفي شعبان ويبلغنا رمضان، ويعيننا على الصيام والقيام، ويحفظنا من الآثام، ويكتبنا في ديوان خيار الأنام، مع دفع كل سوء أحاط به علمه عنا في الدارين وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

20 رَجب 1443