شرح الموطأ - 325 - كتاب البيوع: باب ما جاء في بَيْعِ العُرْبَان

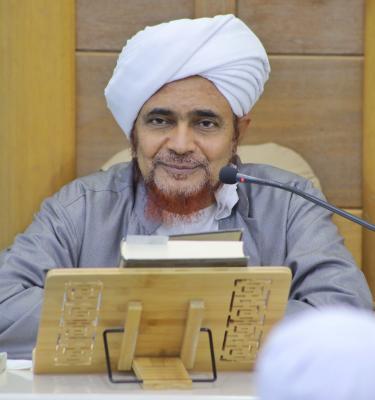

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بَيْعِ الْعُرْبَان.

فجر الأربعاء 8 رجب 1443هـ.

باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

1787- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

1788- قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، عَلَى إنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

1789- قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ، لاَ بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.

1790- قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَه، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.

1791- قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَتْ، لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَىٌّ أَوْ مَيْتٌ، وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

1792- قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِئَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِئَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ.

1793- قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمَائِةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ، إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ، يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ، فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ، فَهَذَا لاَ يَنْبَغِى.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بالشَّريعة وميزانها، وتوضيحها على لسان عبده مُحمَّد صلى الله عليه وسلَّم وبيانها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن سار في دربه مقتفين لطريقته في إسرارها وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين مَن جعلهم الله -تبارك وتعالى- في مجالات الخيرات سادات أربابها وسلاطينها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المُقرّبين وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.

وابتدأ الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- يذكر الأحاديث المُتعلّقة في كتاب البيوع، وابتدأ بذكر: "مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، ويُقال فيها: العَربون والعُربون. ويقال فيها: أربان وأربون. وأصلها أن يشتري السِّلعة ويدفع إلى البائع شيئًا من الدّراهم، على أنه إن أخذ السِّلعة حسبه من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع؛ فبهذا وعلى هذا الوصف يكون ذلك باطلًا واستحقاق مال بغير حق؛ فهو المنهي عنه.

وأما أن يدفع له قِسطًا من المال على أنه:

-

إذا تم البيع أو تمّت الإجارة، فهذا منها من الإجارة أو البيع.

-

وإن لم يتم، ترجع إلى صاحبها فلا شيء في ذلك، فهذا أمر متفق على جوازه ولا فيه إشكال.

ولكن الإشكال إذا لم يتم البيع، فإن المال يكون للبائع من دون مقابل ولأن المشتري أعرض عن البيع.

-

وهكذا يقول الجمهور من الحنفية والمالكية والشَّافعية وكذلك أبو الخطاب من الحنابلة: أنه لا يصح للنهي عنه في الحديث كما نقرأ في رواية الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-.

-

ويُذكَر عن الإمام أحمد وابن سيرين، أنه لا بأس به، ويذكر كذلك عن ابن عُمَر وبعض التابعين؛ إذا كره سلعة أن يردها يرد معها شيئًا.

يقول في الحديث: "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ." والحديث أيضًا عند أبي داود وابن ماجه في سُننهما، فعلِمنا في ذلك مذهب الجمهور، وعلى ما ورد في الحديث من النّهي عن بيع العُربان. وأنّ عند الحنابلة قول يُذكَر عن الإمام أحمد، أن نافع بن الحارث اشترى لعُمَر دار من صفوان بن أمية، على أنه إن رضي عُمَر فله كذا وكذا.. وقال أصحاب أحمد بعد ذلك: أن الفتوى والقول فيما يقوله الجمهور بأنه لا يجوز بيع العربان.

"قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ"؛ يعني: تفسير العُربان، "فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، أَوْ يَتَكَارَى" يستأجر "الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ"؛ يعني: للبائع "أَوْ تَكَارَى مِنْهُ" المؤجّر: "أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ"؛ أي: شيء من الثمن "عَلَى إنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ" المبتاعة، "أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ"؛ يعني: أنت مالكه، وليس لي حق الرجوع فيه. هذا هو الذي قال بتحريمه الأئمة لِما جاء في النهي في الحديث عنه ﷺ. فإذا لم يشتري السلعة في مثل هذه الصورة؛ لم يستحق البائع الدرهم ولا أقل ولا أكثر مما أعطاه إياه لانه يأخذه بغير عوض، (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ) [النساء:29]، وإذًا، لصاحبه الرجوع ويُعرِض عن البيع ويأخذ ما سلّمه.

"قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ"؛ بمعنى: يشتري "الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالأَعْبُدِ" المتعددين يعني "مِنَ الْحَبَشَةِ" -مثلًا-، "أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ" -هذا العبد الذي باعه- "فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ، لاَ بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"؛ يعني: أنه يجوز فيه التَّفاضل، ولا يأتي فيهما ما في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، النقد بالنقد أو الطعام بالطعام؛ ما يأتي هذا في بيع الأعبُد. "إِذَا اخْتَلَفَ"؛ يعني: وصفهم "فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضاً"، يعني: تشابهت أوصافهم "حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ" نسيئة، "وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ."

-

ويجوز عند أبي حنيفة، بيع عبد بعبدين حاضرًا، ولا يجوز إلى أجل.

-

وأجاز الإمام مالك إلى أجلٍ معين، يجوز التفاضل.

-

وكذلك يقول الإمام الشّافعي، كما قال الإمام مالك: يجوز أن يكون إلى أجل أو أن يكون مُنجَّزًا، ومعجّلًا بلا نسيئة. ولهذا يقول: أنه لا يأتي الربا إلا في المطعومات وفي النقدين. يأتي فيها ربا نسيئة وربا التفاضل، إذا كان من نوع واحد.

"قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ"؛ يعني: يجوز عنده أن تبيع ما اشتريت من ذلك العبد "قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ"؛ أي: تقبضه، فإن النهي عن البيع قبل القبض عند المالكية مُختص بالطعام. والأجناس الأخرى، يجوز فيها أن يبيع قبل القبض، وهذا قول مالك. "وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ"؛ أي: أخذت ثمنه من المشتري. أما إذا لم ينتقد ثمنه، فلا يجوز "مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ" وهو البائع؛ أي: لابأس بالبيع قبل القبض بيد غير البائع.

-

إذًا؛ خصص المالكية النهي عن البيع قبل القبض بالطعام، إنما هو عن بيع الطعام قبل القبض.

"قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَتْ"؛ لا يجوز أن تُباع الأمَة ويستثنى الجنين في بطنها، وهي حامل فيقول: إذًا الذي في بطنها ما دخل في البيع، إذا ولدت هو لي؛ ما يصح هذا! كما لا يصح أن يبيع أي دابة دون ما في بطنها. كما لا يصح أن يشتري ما في بطنها دونها، كل ذلك غرر ولا يُدرى ما هو؛ فلا يصح البيع فيها هذا. "لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيْتٌ"، هذا كله فيه غرر، وقد نهى ﷺ عن بيع الغرر.

قال: "وَذَلِكَ" يعني: الاختلاف "يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا". وبهذا القول يقول أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجوز بيع الحمل مفردًا لأنه غرر.

-

وما لا يجوز بيعه مفردًا؛ لا يصح استثنائه بأن يبيع الأصل، ويقول ما في البطن ليس له دخل؛ لا يصح استثنائه؛ ولا يصح بيعه مفردًا مستقلًا.

قال: لا يجوز أن تُباع أمة أو شيء من إناث الحيوان، ويستثنى الجنين في بطنها لكونه مجهول الصفة، وينقص من الثمن باعتبارات أحواله.

"قَالَ مَالِكٌ -عليه رحمة الله-: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ"، ولا عاد يريد بيع مملوكه هذا، "فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ"؛ يعني: المشتري "أَنْ يُقِيلَهُ" من البيع؛ من الإقالة، بأن يردها عليه "بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ"؛ أي: يقول له بعطيك عشرة دنانير وردّه عليّ، "يَدْفَعُهَا" البائع "إِلَيْهِ" إلى المشتري "نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو"؛ يعني: يزيل ويعفو "عَنْهُ الْمِئَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ"؛ أي" للبائع على المشتري من الثمن.

"قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"؛ يعني: تجوز هذه الإقالة لأنه بيع مستأنف. فكأن البائع اشترى أمَتَه المَبِيعة بألف وعشرة دنانير، عدّها هكذا. عدّ هذا البيع الأول تم، والآن قال: أقلني؛ وأعطيك عشرة دنانير وهو أخذه بمائة دينار. المعنى الآن المشتري باع على الذي باع عليه بمئة وعشرة، فهذه صفقة، وهذه صفقة عند الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-. قال: "وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ" الأول "الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ"، الأمة "فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي".

"قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ"؛ يعني: المشتري في الصورة المذكورة. "فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي"؛ أي: لا يجوز، لماذا؟ قال: "لأَنَّ الْبَائِعَ" في هذه الصورة "كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ" من المشتري "مِئَةَ دِينَارٍ لَهُ"، كانت للبائع على المشتري "إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ."؛

-

أن البائع إذا زاد المبتاع عشر دنانير على أن يقيله؛ فهذا جائز عنده سواءً كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلها.

-

فأما المشتري فإنه يثبت في ذمته للبائع الثمن، فإذا زاده شيء فكأنه باعه نقد بنقد؛ هذا الذي يشير إليه كلام الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.

إذا ندم المشتري وسأل الإقالة، يعطي البائع عشرة نقدًا أو إلى أجل أبعد.

-

قال مالك: لا يجوز.

-

وهو عند بعض الأئمة: يجوز.

وإنما رأى مالك ذلك لا يجوز لأنه ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل، وإلى بيع ذهب وعرض بذهب؛ لأن المشتري دفع العشرة والعبد في المائة دينار التي عليه.

-

ولكن قال غيره من الشَّافعية وغيره: أن ذلك جائز.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمَائِةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ، إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ" بمائة دينار "إِلَى أَجَلٍ"، سنة أو أقل أو أكثر، ثم يشتريها -نفس البائع الذي باعها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به، لماذا لا يصح نفس التفسير عنده؟ لأنه ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب، بيع أجل ونسيئة؛ هذا ممنوع.

"أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ،، يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا" البائع من المشتري "بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ"، أو أقل أو أكثر "فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا" سالمة "وَأَعْطَاهُ -المشتري- "صَاحِبُهُ" -يعني: البائع- "ثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ"؛ يعني: يعطي المشتري البائع ثلاثين دينارًا في آخر الشهر "بِسِتِّينَ دِينَاراً"؛ أي: يعوض الستين دينارًا "إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ، فَهَذَا لاَ يَنْبَغِى"؛ يعني: لا يجوز؛ لأن فيه جعل بعض الثمن بمقابلة إسقاط الأجل؛ زاد ثمن مقابل إسقاط الأجل أو زاد في الثمن مقابل طول الأجل، فهذا لا وجه له، وعليه جماهير أهل العلم.

رزقنا الله تقواه، وجعلنا من الظّافرين برضاه، والعاملين بشريعة مُصطفاه والمهتدين بهُداه في لطفٍ وعافية، بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النَّبي مُحمَّد ﷺ.

17 رَجب 1443