شرح الموطأ - 324 - كتاب الرضاع: باب جَامِعِ ما جاء في الرَّضَاعَة

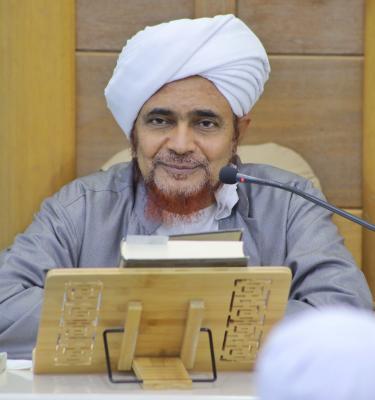

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الرضاع، باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَة.

فجر الثلاثاء 7 رجب 1443هـ.

باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

1784 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ".

1785 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ".

قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

1786 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرِمِنا بشريعته الغرّاءِ، وبيانِها على لسان خير الورى سيدِنا محمَّدٍ صلَّى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابِه، ومن سار بمسارِهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياءِ والمرسلين مَن رفعَ الله لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبِهم وتابِعيهم والملائكةِ المقربين وجميعِ عبادِ الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتِك يا أرحمَ الراحمين.

ويَختم الإمام مالك -عليه رحمةُ الله تعالى- كتابَ الرَّضاعةِ بـ: "باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ"؛ أي: مِن الأحكامِ المتفرقة، وذكر لنا حديثَ أمِّ المؤمنين عائشةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ" ويُروى: "يُحرَّمُ من الرَّضاعِ ما يُحرَّمُ من الوِلادة". والحديث أيضًا في سنن التِّرمذي.

وتقدَّم المعنى للحديث وشرح بعضه فيما تقدَّم، وأنّه بالرَّضاعة:

-

تثبت الأمومة

-

وتثبت الأُبوّة

-

وتثبت الأخوَّة

-

وتثبت العمومة والخؤولة

فيَثبت سائر ما يكون في النَّسب من الأم والأب والإخوان والأخوات، وأنَّ من ارتضع من امرأة فجميع أولادها ذكورًا وإناثًا إخوانه،

-

مَن كانوا أكبر منه

-

ومن جاؤوا مِن بعده

فهذه أمّه، فيتحول جميع أولادها إلى إخوانٍ له. وأولاد زوجِها الذي اللَّبن لبنُه أيضًا يتحولون إلى إخوانٍ له، فأولادها من هذا الزوج نفسِه الذي ارتضع مِن لبنه إخوانٌ له. وإن كان لها أولادٌ آخرون من غير هذا، كانت تزوَّجت من قبل، أو طُلِّقت بعد وتزوَّجتْ من آخر وجاءت بأولادٍ، فهم إخوانٌ للذي أَرضعته. فيصير الذين مِن زوجِها الذي أرضعته بلبنِه إخوانًا له من الرَّضاعة مِن الشِّقَّين مِن جهةِ الأبِ والأمِّ، والذين هم أولادٌ من غيرِها من صاحبِ اللبنِ إخوانٌ له أيضًا من الأبِ، والذي هم من أولادِها من غيرِه إخوانٌ له أيضًا من الأمِّ، فينتشرُ بذلك التحريم كما يحصل بالنَّسبِ، كما هو في النَّسب.

وكذلك تأتي:

-

العمومة بأنَّ إخوانَ صاحبِ اللبنِ يصيرون أعمامًا لهذا.

-

والخؤولة بأنَّ إخوان وأخوات الأمِّ التي أرضعته يصيرون أخوالاً له.

"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ"، ويُروى: "يُحرَّمُ من الرضاعة ما يُحرَّمُ من الولادة". وهكذا اتفق عامَّةُ أهلِ العِلم على ذلك.

ثم ذكر لنا حديث: "جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ"، تروي عن السيدةِ عائشة: "أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ"؛ الغِيلة بكسرِ الغَينِ، يُطلق على أمورٍ منها:

-

يُطلَق على الخديعة والمكر، كما يُقال: قتلَه غِيلةً

-

ويُطلق على وطء المرأةِ المرضعة؛ التي تُرضع.

-

كذلك يُطلق على إرضاع المرأةِ الحاملِ للطفل؛ إذا حمَلت المرأة وبعد حملِها استمرَّت تُرضع طفلاً من الأطفال فيُقال هذا غِيلة.

وهذه الغيلة كان سائداً بين العرب أنها تضرّ، منتشرٌ بينهم هذا الكلامُ، وأخبرَ عليه الصلاةُ والسلامُ أنه لو كان لهذا الوهمِ حقيقة في عموم الضررِ، فإنه قد يضرُّ في أفرادٍ ونادر، ولا يَضرّ عمومَ الأطفالِ والنِّساءِ، فلو كان له حقيقة في عمومِ الضررِ لنَهى عنه، فإنه يُحرم علينا الخبائث والأضرار وما يضرُّنا في دينِنا وفي دنيانا، ولكنه يُنبِئ أنَّ هذا وهمٌ علِقَ بأذهان العرب في عُموم ضرَرِه.

واستشهد لهم بأحوال فارس والروم أنهم يستعملون هذه الغيلة ولا يظهر ضرر على أولادهم، وهم أيضًا في نظر الناس في ذلك الوقت أهل الطب وأهل المعرفة بالصحة، ولو كان يضر سيضرّهم ولكنهم كثرة كاثرة والأمر منتشر بينهم ولا يضرهم. فذِكره للروم وفارس من أجل التوطئة لأذهان من حواليه، أن الأمر كله قائم على وهمٍ عندهم، وليس له حقيقة في الواقع، فلهذا قال. لا أن مجرد النظر إلى أحوال الروم وفارس أثبتت حكمًا أو غيّرت حكمًا، ليس الأمر كذلك، وإنما ساق لهم الواقع ليستدلّوا به على الأمر؛ أنه ليس فيه ضرر، ولو كان في الأمر حقيقة عموم الضرر لنهى عنه، أي لحرّمه ﷺ، لكنه لم ينهَ عن ذلك لما أعلمه الله أنه ليس فيه عموم ضرر.

واستشهد لمن حواليه بواقع هذه الأمم التي تستعمل هذه الغيلة ثم لا يتضرّر الأولاد بذلك، فالمعنى:

-

إما لا يحصل ضرر أصلًا

-

وإما يكون على النادر، والنادر لا حكم له.

فإن كثيرًا من المطعومات والمشروبات وبعض الملبوسات قد تضرّ وتؤثر على بعض الناس على سبيل النادر، فلا تحرّمها الشريعة إلا إن كان الضرر فيها غالبًا ومنتشرًا وكثيرًا فيأتي التحريم. ومنه هذا الأمر المتعلق بالغيلة، فلم يأت فيه التحريم عنه ﷺ، وترك الأمر راجع إلى اختيارهم.

فإذًا؛ الغِيلة إما بوطء المرضع، أو أن تحمل المرضع ثم ترضع وهي حامل. ومن غير شك إنه بالنسبة لها قد يجتمع عليها مهمّتان، فقد تتأثر هي من تولّيها الرضاعة مع معاناة الحمل، فهذا قد يحصل، لكن الأمر راجع إلى نظرها إلى صحتها. وأما ما تُيقّن ضرره على الأفراد فهو أيضًا في حكم الشريعة محرم، إذا تيقّن ضرره في حق نفسه، وإن لم يضر عامة الناس فلا يصدر فيه من الشريعة حكم عام، ولكن لمن تيقّن الضرر على نفسه فمحرّم عليه أن يستعمل ما يضرّه في حق نفسه وهكذا.

ومما اشتهر بين العرب: لا تقتلوا أولادكم سِرًّا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره؛ يعني: قد يستمر الضرر في ذلك فيظهر أثره وقد كبر الطفل الذي أُرضع وأمه حامل، أو مرضعته حامل، فقد يناله أثر حتى يدركه وهو راكب على فرسه فيُصرع من أثر ذلك. ولكن كل هذا يأتي على سبيل الندور وليس بعام، ولهذا لم يقم ميزان التحريم في الشرع المصون.

ثم ذكر لنا حديثَ عددِ الرَّضعاتِ فيما جاء: "عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"؛ تعني بذلك: أنّ بعض الناس لم يبلغْه نسخ تلاوة هذا فبقيَ يتلوه، وإلّا: قد نُسخت تلاوةً العشرُ والخمسُ، وبقيَ الحكمُ حكم الخمسِ المعلومات.

-

هذا الذي أخذَ به الشافعية.

-

وهو رواية عن الإمامِ أحمد بن حنبل.

-

والرواية الثانية عن الإمام أحمد كمذهبِ الإمامِ أبي حنيفة والإمامِ مالك: أنَّ قليل الرَّضاع وكثيره يُحرِّم، ولو مصّةً واحدةً، ولو رضعةً واحدةً، يحصل بها التحريم وتثبت بها المَحرَميّة.

-

والروايةُ الثالثة عن الإمام أحمد: أنه إن كان ثلاثٌ فأكثر يُحرّمن، وأقل من الثلاث لا يحرّمن.

فصار ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد. وكان المشهور في مذهبه ومذهب الإمامِ الشافعي أنّه بخمسِ رضعات، والرواية الثانية تُوافق مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أن قليل الرَّضاع وكثيره يُحرِّم، وعليه عدد من الصحابة ومَن بعدهم.

إذًا؛ فهذا الحكم في عدد الرضعات، وقد ذكرنا أن العبرة فيها بالعُرف، وأنه لا تتعدّد الرضعات بترك الصبي الرضاع لحظات، بإخراج فمه من الثدي ملتهيًا بشيء، أو لاعبًا بشيء، أو مشغولًا ببكاء، وما شاكل ذلك من الأمور، وعادت إلى إرضاعه فلا يُعدّ رضعة ثانية، وإنما تُعدّ رضعة واحدة حتى يطول الفصل، فيكون في العرف أن هذه الرضعة غير الرضعة الأولى فتُعدّ ثانية وهكذا.

كما تقدّم الكلام فيما إذا كانت حَلَبَت هذا اللبن دُفعةً واحدة ثم وزّعته في الإرضاع خمسًا، هل يصير بذلك ابنًا لها؟ أو تُعدّ رضعة واحدة لأنها أخرجته دفعة واحدة؟ أو إذا أخرجت اللبن من ثديها في خمس مرات متفرّقات ثم أرضعته الطفل دفعة واحدة فهل يكون ذلك خمس رضعات أو هو رضعة واحدة؟ وهل العبرة بإخراجه من ثديها أو العبرة بوصوله إلى بطن الصبي؟ فنقول: المعتمد عند الشافعية:

-

أنه إذا كان خروج اللبن متفرّق والإرضاع متفرّق أو إيصاله إلى جوف الصبي متفرّق إلى الخمس فالتحريم ثابت.

-

أما في واحدة منهما فالأصحّ أنه لا يحصل بذلك التحريم.

تقول: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"؛ أي: عند بعض من لم يبلغهم نسخُ تلاوتِه.

يقول: إنه نزلَ في أولِ الأمرِ: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات) ثم نُسخَ إلى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم خمس رضعات معلومات) وفيها جاء حديث: "لا تُحرِّمُ المصة ولا المصّتان".

ويقول الحنفية وغيرُهم: ثم نُسخَ ذلك بإطلاقِ قولِه تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء:23]؛ لم يُذكر عدد، فنُسخ العدد عندهم تلاوةً وحُكمًا، أنه نُسخَ تلاوةً وحكمًا، وبقيَ عموم الإرضاعِ فقط (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فمَن أرضعَ ولو مرةً واحدةً ثبتَ عندَهم بذلك المَحرَميّة.

"قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ"؛ أي: في مذهبِ الإمامِ مالكٍ -عليه رحمة الله- فإنّ عندَه قليل الرَّضاع وكثيره يُحرّمُ، فليس عليه عمله وعمل جمهورِ العلماءِ من الصحابة والتابعين.

أما الشافعيةُ فقد قالوا بهذا الحكمِ، وأنّ النسخَ إنما كان لتلاوتِه لا لحُكمِه، فبقيَ الحكمُ قائمًا على أنه لا تحصلُ المحرمية ولا التحريمُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ.

أعتقَنا اللهُ من النارِ، وأعتقَ رقابَنا من الذنوبِ، وأعتقَنا من المعايبِ، وأعتقَنا من الشوائب، وأعتقَنا من الحُجُب، ورفعَ لنا عندَه الرُّتَب، وجعلَنا من أهل العبوديةِ المَحضة الخالصةِ له، وأعتقَنا من الرِّقِّ لما سواه ظاهرًا وباطنًا، وأصلحَ شؤونَنا بما أصلحَ به شؤونَ الصالحينِ، بوَجاهةِ حبيبِه الأمين، وبسرِّ الفاتحةِ إلى حضرةِ النبي ﷺ.

16 رَجب 1443