شرح الموطأ -234- كتاب الجهاد: باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل اللَّه، وباب جامع النّفل في الغزو

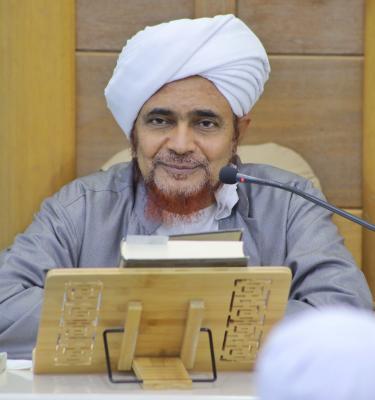

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجهاد، بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وباب جامع النفل في الغزو.

فجر الإثنين 8 محرم 1443هـ.

باب الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1298- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ.

1299- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ.

1300- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهُ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لاَ يُكَابِرْهُمَا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ، فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ.

باب جَامِعِ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

1301- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً.

1302- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

1303- قَالَ مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ سَهْمَ لَهُ، وَأَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، خاتم أهل نبوّته سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل مودّته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق -تبارك وتعالى- وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقرّبين، وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.

وبعدُ،

فيَتكلم الإمام مالك -عليه رضوان الله- عن العمل فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما يلحق ذلك من أبواب، فأورد لنا حديث ابن عُمَر: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى" لرجل "شَيْئاً" من نفقة فرس وسلاح ونحوه "فِي سَبِيلِ اللَّهِ"؛ أي: ليغزو في سبيل الله، "يَقُولُ لِصَاحِبِهِ" الذي أعطاه "إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى"؛ وهو آخر الحدود في المدينة على مشارف الشَّام؛ فهو رأس محل الغزو؛ فهو قرب خيبر، فتحه ﷺ عند رجوعه من خيبر في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة. "فَشَأْنَكَ بِهِ"؛ أي: أمرك وخطبك متلبس به؛ يعني: فالزم شأنك بالشيء المعطى؛ يعني إما قبل الارتحال، فيجوز لمَن أعطى أن يرجع فيه ولكن إذا قد حمله وخرج به في سبيل الله، فلا سبيل للمعطي أن يرجع فيه.

وكذلك في شأن تملّك الغازي في سبيل الله -تبارك وتعالى-، هل يتملّك ما أُعطِيَ في سبيل الله؟

-

إن أُعطِيَ شيئًا موقوفًا في سبيل الله، فلا يملكه، ومتى عادَ ردّه إلى من يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى.

-

وإن أعطي له، فإذا مهما غزا به فهو بعد ذلك له أن يتصرف فيه، والأولى أن يصرفه فيما يتعلق بشؤون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.

-

فإذا أُطلق العطاء في سبيل الله، ينصرف إلى الغزو وما كان من شؤون الجهاد، فهذا مقتضى إطلاق هذه الكلمة، وفيه خلاف بين أهل العلم.

وأما العطية نفسها:

-

فإذا جعل العطية خاصة فهذا ليس لمَن أعطيها تموّلها ولا أن يوقفها في غير سبيل الله تبارك وتعالى.

حتى قال الإمام مالك عند الرجوع من الغزو: لا ينتفع بها في القفول. ولكن في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، فإن الراجع من الغزو متمِّمٌ لما بدأ به من الخروج في سبيل الله.

وإذا أعطى العطية في سبيل الله -سبحانه وتعالى- فمَن أخذها من المجاهدين، إذا قيل له: هذه لك في سبيل الله، فحينئذ يتزود منها في غزوه وجهاده ثم تكون تحت ملكه وتصرّفه ينتفع بها، والأولى أن يصرفها في سبيل الله -تبارك وتعالى-؛ إلى الأصل الذي من أجله أعطيها.

يقول: "عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ -رضي الله عنه- كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ"؛ أي: ينتقل إلى ملكه، فإنه أعطيَ له من أجل أن يجاهد به في سبيل الله. فإذا قام بحق هذا الجهاد؛ فهو لذلك المجاهد يتصرّف فيه بما فيه المنفعة والمصلحة.

ثم بعد ذلك تكلّم عن حكم إذن الوالدين، وقد تقدّم معنا أن الجهاد:

○ يكون فرض كفاية.

○ ويكون فرض عين.

فإذا كان فرض عين؛

○ بأن داهم الكفَّار شيئًا من بلاد المسلمين، فوجب على أهل تلك البلاد صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أن يجاهدوا؛ هنا يكون الجهاد فرض عين

○ أو في وقعة كان فيها ضعف للمسلمين تعيّن على من حواليهم أن ينصروهم وهو ممَن حواليهم

فحينئذ لا يحتاج إلى إذن الأبوين ولا غيرهما لأنه صار فرض عين عليه.

فإن لم يكن كذلك فما دام في فرض الكفاية، فلا يجوز له الخروج إلا بإذن أبويه مهما كانا مسلمين. واختلفوا إذا كان الأبوان غير مسلمين، فهل لهما الحق في منع ولدهما. ويستحسن بعضهم النظر فيما إذا كان لهما حاجةٌ ببقائه يضطرّان فيها إليه، فإذًا حاجتهما تقدّم، وما دام أن الجهاد غير فرض عين؛ لم يتعيّن عليه الجهاد وهو داخل في فرض الكفاية.

-

وأما عموم ما كان من فرض الكفاية فإنه لا يجوز للمسلم أن يخرج دون رضا وإذن أبويه المسلمين.

وجعل كثير من الفقهاء في فرض العين ما إذا نذر الجهاد، ولا يصحّ ذلك عند الحنفية؛ فإن عندهم شرط صحة النّذر أن لا يكون فرضًا ولا واجبًا، وفرض الكفاية من الواجب عندهم فلا يصحّ نذره، وعليه فلو نذر لم يجز له أن يخرج إلا بإذن والديه. وحينئذٍ الكلام فيمَن لم يتعيّن عليه الخروج، فلا بُدّ من الإذن من الأبوين، ما دام الجهاد ليس فرض عين عليه، وعليه عامة أئمة الشَّريعة وعلماء الفقه المصون، لا يخرج إلا بإذنهما، وقد جاء في ذلك أحاديث عنه ﷺ.

جاء رجل إليه -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم، قال: "فَفِيهِما فَجَاهِدْ". وهكذا جاء في رواية الإمام التِّرمذي، وقال: حسنٌ صحيح. وجاء في رواية: أن رجلًا جاء إلى النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: أبايعك على الهجرة وتركت أبوايَ يبكيان، قال له ﷺ: "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما". وهكذا جاء إليه ﷺ رجل مهاجر فقال له ﷺ: "هل لَكَ أحدٌ باليمَنِ؟"؛ يعني: وطنه. قال: نعم أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا، قال: "ارجع إلى أبويْكَ فاستأذنْهما ؛ فإنْ أذِنا لك فجاهدْ، وإلا فبِرُّهما". هكذا جاء في رواية أبي داود وغيره.

-

فقال أهل الفقه: لأن البرّ للوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدّم على فرض الكفاية.

وإنما جاء الخلاف فيما إذا كان أبواه كافرين كما سمعت الإشارة إلى ذلك، وألمحنا إلى ما يُنظر فيه من وجود الحاجة أو وجود العصبية وعدم الرغبة في أن ينتصر الإسلام وما إلى ذلك، فإن عامّة الصَّحابة كان لهم آباء مشركين وكانوا يخرجون الجهاد مع رسول الله ﷺ ولم يكونوا يستأذنوهم في مثل هذا.

يقول: "فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ"، ما يُجهَّز به، ما يعد من أسباب الجهاد، فإني أرى أن يحفظه حتى يخرج به؛ يعني: إذا خرج إلى الجهاد؛ يعني يصرفه في عام آخر وقت خروجه مرة أُخرى إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. "فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ"، بإمساكه كأزوادٍ من الأطعمة وغيرها، "بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ". وهذا الكلام من سيَّدنا الإمام مالك على الاستحباب أن مَن سبقت له نية في إخراج شيء في سبيل الله؛ فلا ينبغي أن يرجع فيه، ويُسنّ له بالنية أن يُنفِذ نيته، ولا يرجع في نيّته، ومن ذلك الجهاز الذي عدَّه في سبيل الله، ففضل منه فاضل فيستحبّ له -وهو له الحق أن يتصرف في ذلك الفاضل فيما شاء- لكن يستحب له أن يحبس ذلك الفاضل للجهاد مرة أخرى. فإن كان يفسد، فيبيعه ويجعل ثمنه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.

وجاء في صحيح مُسلم أيضًا، وفي رواية أبي داود: عن أنس: أن فتى مَن أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به، قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله ﷺ يُقرِؤك السَّلام، وقل له ادفع إلي ما تجهّزت به. فآتاه؛ جاء إليه، فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئًا، فوالله لا تحبسين منه شيئًا فيبارَك لك فيه. فهذه السُّنّة فيمَن نوى أن يخرج شيئًا في سبيل الله -تبارك وتعالى-، حتى إذا أخرج لقمة لمسكين لم يجده، فينبغي أن لا يردّها ولا أن يأكلها ولكن يذهب ويتصدّق بها على أي أحد، فما نواه لربّه ولشيءٍ من الطاعة، فلا ينبغي أن يعود فيه ولا يرجع إليه، وهذا على وجه الاستحباب عند جماهير أهل العلم.

باب جَامِعِ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

ثم ذكر: "لنَّفْلِ فِي الْغَزْوِ"، واحد الأنفال (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ) [الأنفال:1]؛ وهو: زيادة يُزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة. وكما أن النَّفل أيضًا من الصَّلوات؛ ما زاد على الفرض، ومن الصَّوم كذلك، ومن الزَّكاة الصَّدقة كذلك. يذكر لنا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً" وهي السرية التي "قِبَلَ نَجْدٍ" كما جاء في ترجمة البُخاري وذلك بعد غزوة الطائف، وقال الكثير من أهل السيرة: أنها كانت قبل التوجّه لفتح مكَّة في سنة شعبان، من السنة الثامنة من هجرته ﷺ، وإنما توجّه إلى مكَّة في رمضان، وكان بهذه السرية أميرها أبو قتادة منهم خمسة وعشرين، وغنموا من غطفان في أرض مُحارب مئتي بعير وألفي شاة، فبعثه ﷺ هذه السرية "قِبَلَ نَجْدٍ". يقول ابن عُمَر: فبلغت "سُهْمَانُهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيراً"، وزّعت عليهم كانوا نحو خمسة وعشرين، فأصاب الواحد منهم إثنا عشر. فهذه سرية أبي قتادة بن ربيع الأنصاري -عليه رضوان الله- أرسله ﷺ مع هؤلاء العدد إلى بقعة قِبل نجد يقال لها خَضِرَة -أرض محارب-، في شعبان، سنة ثمان من الهجرة النَّبوية. وقابل المحاربين من الكفَّار وسبى سبيًا كثيرًا واستاق النِّعم، وكانت الإبل مئتي بعير والغنم ألفي شاة، وكان مدة غيبته عن المدينة خمسة عشر ليلة، بخلال أسبوعين قضى الغزوة وعاد.

وهكذا فيما نسمع من الغزوات والسرايا على مدى التاريخ، فغالبًا إنما تستغرق أيامًا معدودة، وأما نفس القتال فلا يزيد على أيام معدودة، فصارت حروب وعصور التّقدم إلى سنوات يتحاربون سنة وسنتين وثلاث سنين!! فما ندري تقدمهم هذا إلى أين يوصلهم هؤلاء؟! ولا يصلون إلى غرض، وكان القتال يوم واحد يومين وانتهت المسألة وقضوا غرض، كم قعد في غزوة بدر يقاتل ﷺ؟ يوم واحد قتال، يوم واحد، والباقي مشي في الطريق ورجوع، القتال في غزوة أحد يوم واحد، في فتح مكَّة، يوم واحد دخل إلى مكة حتى من دون قتال، قال: لا تقاتلوا ما لم يقاتلوكم، وانتهت المسألة وفتح مكَّة. واليوم كم من أشهر وسنين؟ ولا شيء فتح، ولا منح ولا خير، بلاوي من البلاوي. لأن لا إخلاص ولا صدق، ولا نية ولا علم، ولا تقوى وإنا لله… ولكنها تحريشات إبليس يحرّش بعضهم على بعض لأتفه الأغراض والأسباب، ويا محوّل الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال.

وهذا أبو قتادة بعثه ﷺ ومعه خمسة عشر نفر، في رواية: خمسة وعشرين إلى غطفان، سار اللَّيل وكمن النَّهار، أحاط بهم وقاتل فقتل منهم جمعًا، واستاق النِّعم مئتي بعير وألفي شاة، وجمعوا الغنائم وأخرجوا الخمس فعزلوه وقسّموا ما بقي على أهل السّرية، فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعير، وعدل البعير بعشر من الغنم. وهكذا وكان مدة ذهابهم ورجوعهم أسبوعين -خمسة عشر ليلة-، وكان في السّرية "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ"؛ يعني جهة "نَجْد فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً"، كما جاء في عدد من الروايات: أنها مئتا بعير وألفا شاة. "فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ"؛ يعني: سهمان الغانمين "اثْنَىْ عَشَرَ" كل واحد من الجيش والسّرية "اثْنَىْ عَشَرَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا"؛ يعني: زاد فوق سهم الواحد منهم "بَعِيراً بَعِيراً"؛ أي: أُعطي كل واحد منهم زيادة على السّهم المستحق له، وهذا معنى النَّفل.

ثم ذكر لنا قول "سَعِيدٍ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ". هذا مقابل هذا، فإما بعير وإما عشر من الشياه، فهذا الجزء يقابل هذا الجزء. ويقول بعض الأئمة: يُحتمل أن تكون قيمتها في ذلك الوقت بهذا التعديل. وجاء في الحديث في الصَّحيحين، يقول رافع بن خديج: كنا مع النَّبي ﷺ بذي الحليفة فأصبنا إبلًا وغنمًا، فعدل عشرة من الغنم ببعير.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ سَهْمَ لَهُ"؛ أي: إذا حضر القتال وكان مع المقاتلين، وكان حرًّا فله سهمه كسهم المقاتلين المجاهدين، وإن لم يفعل ذلك -لم يشهد القتال-؛ فلا سهم له. يعني إن كان مع المقاتلة؛ ليس مجرد في جملة الجيش، فإن كان في موضع القتال، وكان من جملة المقاتلين؛ استحق حصة من الغنيمة؛ لأن القتال لم يأخذ له عوضًا ولا يستحق ذلك عليه غيره. قال: "وَأَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ".

وإنما أسهم النَّبي ﷺ بسبعة أو ثمانية من أصحابه في بدر، وهؤلاء كانوا في أعمال بعثهم فيها ﷺ فشابهوا الحاضرين من المجاهدين، وكان إذا أعطى أحدهم سهمه قال: وأجري يا رسول الله؟ يقول: وأجرك. فعُدّوا في البدريين حتى وصل عدة أهل بدر إلى ثلاث مئة وبضعة عشر، أكثرهم من الأنصار وأقلّهم من المهاجرين، ولكن الأنصار أنصارًا -عليهم الرّضوان-، صدقوا مع الحق ومع رسوله ﷺ. مع أنه في أصل البيعة التي بايعوه عليها أنهم إنما يمنعونه في بلدهم فقط، مما يمنعون منه أنفسهم وأهلهم وأولادهم، وأما خارج البلد فما دخل في العهد بينه وبينهم، وفي البيعة بينه وبينهم، ولذا كانت أوائل غزواته مخصوصة مع المهاجرين، وغزوة بدر خرج معه فيها كثير من الأنصار -فوق المائتين من الأنصار-، وقريب من المئة من المهاجرين. وأراد أن يستوثق منهم ﷺ عند خروجه فقال: أشيروا عليّ أيُّها النَّاس، لمَّا علم أن العير أشرفت على الفوات وأن قريش خرجوا لأجل القتال.

تكلم سيِّدنا أبو بكر وأحسن، وتكلم سيِّدنا عُمَر، وتكلّم المقداد بن الأسود وجاء بكلام طيب وأثنى عليه، ولكن أعاد كلمته: أشيروا علي أيُّها النَّاس.. ففَطِن لها سعد بن معاذ، قال: كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ قال: أجل، قال يا رسول الله ما تقف عند حدود ما بايعناك ولا عاهدناك لو الآن، نحن في اتضاح جليّة الحق اتباع لك على طول الأمر، ما عاد نقف عند حدود. آمنا بك، وصدّقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، ولعلك خرجت تريد أمرًا فأراد الله غيره، فامضِ لما أمرك الله، وإنما أمرنا تبعٌ لأمرك، نحن حربٌ لمَن حاربت، وسِلمٌ لمَن سالمت، فاقطع حبال مَن شئت وواصل حبال مَن شئت، وحارب مَن شئت وسالم مَن شئت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد -من الحبشة- لسرنا معك ما تخلف منا رجل، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ولقد تأخّر عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ حبًا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربًا ما تخلّفوا عنك، فامضِ لما أمرك الله، إنّا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصُبُرٌ في الحرب صُدُقٌ عند اللقاء، ولعل الله يريك ما تقرّ به عينك يا رسول الله. قال: فسُرَّ بكلامه رسول الله، فاستنار وجهه كأنه قطعة قمر. وقال: أبشروا وأمّلوا ما يسرّكم، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النّفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، فتوجّهوا حتى نزلوا ببدرٍ وكانت الغزوة التي شرّف الله فيها حاضريها من المجاهدين مع رسول الله ﷺ. وقال جبريل للنَّبي ﷺ: ما تعدون من حضر بدرًا فيكم؟ قالوا: هم خيرنا. قال: كذلك من حضر معك بدرًا من أهل السماء، هم خير من في السّماء؛ أفضل الملائكة في السّماء الذين حضروا معك يوم بدر، فارتبط الفضل برسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

صلَّى الله على سيِّدنا مُحمَّد وآله، ورزقنا حسن متابعته والاقتداء به، والسّير في سبيله والشُرب من سلسبيله في خيرٍ ولطفٍ وعافية بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

18 مُحرَّم 1443