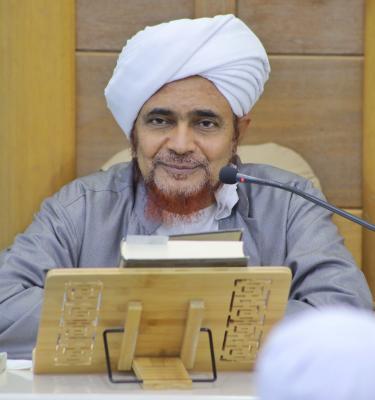

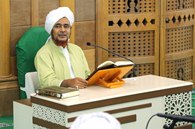

شرح الموطأ - 199 - كتاب الحج: باب ركعتا الطواف

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج: باب ركعتا الطواف.

فجر الإثنين 4 ذي القعدة 1442هـ.

باب رَكْعَتَا الطَّوَافِ

1070 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لاَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ: فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ.

1071 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.

1072 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ فَيَسْهُو، حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ: يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى التِّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْعَيْنِ جَمِيعاً، لأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ: أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.

1073 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ فَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ.

1074 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ.

1075 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ، وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرِمنا ببيان الأحكام، على لسان عبده المُصطفى خير الأنام، عليه وآله وصحبه أفضل الصَّلاة والسلام، وعلى مَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الكبيرة العِظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقرّبين، وجميع عباد الله الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فيَتحدث الإمام مَالِكْ -رضي الله تعالى عنه- عن رَكْعَتَي الطَّوَاف، أي: الركعتين المَشروعتين لِمن طاف بالبيت العتيق سبعة أشواط.

-

فإنه يُسن لمِن طاف بالبيت أن يُصلي بعد الطواف فهو عند الإمام الشَّافعي في معتمد المذهب.

-

وعند الإمام أحمَد: سُنَّة أن يصلي الركعتين.

-

وهما -الركعتان بعد الطواف- واجبتان عند الإمام أبي حنيفة، والإمام مَالِكْ عليهما رضوان الله تبارك وتعالى.

فمُرتبطٌ بطواف البيت العتيق الصَّلاة الركعتين بعده، وفي صفة حَجة النَّبي ﷺ عند سيدنا جابر قال: إنه لمّا طاف أتى إلى المقام وقرأ (وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبۡرَ ٰهِـۧمَ مُصَلَّى)[البقرة:125] وصلَّى ركعتين، ويُسن تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص.

يتعرَّض الطائفون لبيت الله تبارك وتعالى، الكعبة المُشرفة لرحمة الله، ويخوضون فيها بدورانهم على هذا البيت عبوديةً للحق جلَّ جلاله، وخضوعًا لجلاله، وامتثالًا لأمره، وأتباعًا لنبيه ﷺ. وهو بمنزلة الصَّلاة إلا أنَّ الله أحلَّ فيه النُطق، ويختلف عن الصَّلاة في عدم وجوب الإستقبال وإنما يجب أن يكون يساره إلى البيت وهو يدور مِن عند الحجر الأسود إلى جهة الباب إلى وراء الحِجِر، ويعود إلى الركن اليمَاني ثُمَّ إلى ركن الحَجر الأسود فتتم طوفة وهكذا، فلو ابتدأ مِنْ بعد الحَجر الأسود لم يُحسب له حتى يصل إلى الحَجر الأسود فيبتدأ الطواف ثُمَّ يكون الختام كذلك.

فإذا وجَّه جهته اليُسرى وجعل البيت عن يساره فذلك هو السُنة وذلك الطواف الصَّحيح بالإجماع، فإذا عكس وطاف وجعل البيت عن يمينه، أو واجهه بوجهه وأخذ يمشي على جنبه، أو استدبره وأخذ يمشي على جنبه كذلك، فكُلها غير جائزةٍ وغير صحيحة عند الجماهير، وقال الحَنَفِية: إذا قد سافر من البلد أجزأه ذلك الطواف.

واختلف عن الصَّلاة:

-

من جهة الاستقبال

-

كذلك مِن جهة جواز الكلام

-

وكذلك مِن جهة جواز الأكل

-

وكذلك مِن جهة الحركات، فإنه يمشي ويتحرك

وما عدا ذلك فتأتي شروط الصَّلاة في الطواف، فهو بمنزلة الصَّلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير كما ورد.

وهكذا نصب الله لنا هذا البيت العتيق قيامًا لنا وللنَّاس أجمعين، حماه الله وحرسه، وحفظه، وكثَّر المؤمنين الطائفين به، والمستلمين له، والمُقبِلّين للحَجر الأسود وفاءً بعهد الله تبارك وتعالى، وجعل في ذلك صلاحًا لأحوالنا وأحوال المسلمين.

ويذكر الإمام مَالِكْ عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ" أي: سَبْع وَسبْع طُوفات لا يُصلِّي بينهما؛ ولكن إذا طاف سبعًا صلَّى وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ" أو سَبْعٍ؛ يعني سبعة طوفات بالبيت "رَكْعَتَيْن، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ".

فإذًا، قال بوجوبِهما الإمام أبو حَنِيفَة والإمام مَالِكْ، وقال الشَّافعي: أنهما سُنَة، وكذلك الإمام أحمد بن حَنبَل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى.

فمن قال بسُنتِهما ومن قال بوجوبِهما فسواءً:

-

صلَّاهما خلف المقام وهو أفضل

-

أو في الحِجر

-

أو في المَسْجد

-

أو في مكة

-

أو في الحَرم

كل ذلك جائز، والأفضل أن تكون خلف المقام اتباعًا للنبيِّ وأمتثالًا لأمره (وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبۡرَ ٰهِـۧمَ مُصَلَّى)[البقرة:125]

يقول سيدنا جابر: ثُمَّ نَفَذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد طوافه ﷺ ثُمَّ نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ (وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبۡرَ ٰهِـۧمَ مُصَلَّى)[البقرة:125] فجعل المقام بينه وبين البيت ﷺ.

وقد جاء عن سيدنا عُمَر أنه طاف بالكعبة المُشرفة بعد الفجر، ثم رأى الشمس لم تَطلع فخرج وركب حتى أتى ذي طُوى، فلما نزل بذي طُوى صلَّى الركعتين.

-

وعند الإمام الشَّافعي يُجزئه أي صلاة كان، بمعنى أنها تندرج؛ والمقصود حصول صلاةٍ بعد الطواف، فلو حضر صلاة فريضة بعد أن طاف فهي قد اندرجت فيها سُنَّة الطواف إذا نواها، والأفضل أن يصليهما مستقلين.

-

وقال الإمام أبو حَنِيفَة وغيره من الأئمة: سُنَّة مستقلة كَسُنة الصبح لا تندرج في فرضٍ ولا غيره، فلا بُدَّ إذا أراد أن يُصلِّيهما أن يُصلِّيهما مستقلتين لا تندرجان في غيرهما من فرضٍ ولا سواه، وهذا هو الأفضل باتفاق.

-

وإن صلَّاهما بالنَّهار أسرَّ فيهما

-

وإن صلَّاهما بالليل جهر فيهما

فهي جهرية في الليل وسرية بالنَّهار، ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.

ومذهب الإمام مَالِكْ -كما ذكره في الموطأ- أنه لا بُدَّ بعد كل سبعٍ؛ أي: إذا مرَّ على البيت فطاف سبعَ أشواط أن يُصلِّي ركعتين ولا يلحق سبعًا بسبعٍ. قال الشَّافعية: يجوز له، والأفضل أن يُصلِّي بعد كل سبع مرات يمر بها على البيت ركعتين؛ ولكن إذا طاف أربعة عشر، أو إحدى وعشرين، أو ثمانية وعشرين، أو خمسا وثلاثين، فكل ذلك جائز، أو سبعين طَوفةً فصلَّى بعدها كل ذلك جائز، إلا أنه لا يُعد طواف صحيح إلا سبع، وأما ما زاد على السبعِ ودون السبعِ فلا يُعتدُّ به، وإذا قد عمل أكثر الأشواط أربعة فما فوق أاعتُد به عند الحَنَفِية مع المؤاخذة على تقصيره أو وجوب الفدية.

وقال الشَّافعية: لا يَصح طواف إلا أن يُكمل سبعة أشواط. وعلى القول المعتمد أيضًا عندهم أنه يجب أن يجعل البيت عن يساره، فعلى هذا القول المُعتمد يغلط كثير من النَّاس فيلتفت وهو يُكلِّم الذي جنبه في الطواف، أو يُراعي شائبًا أو نحوه، فيلتفت عن الكعبة فيمشي خطوات وظهره إلى الكعبة، أو وجهه إلى الكعبة فما تُحسب له هذه الخطوات، وتقطع عليه طوافه، فلا يحُسب الشوط الذي بعدها، يجب أن يكون يساره إلى البيت، ويكون هو خارج البيت وداخل المسجد.

وذكر عن عروة ما هو مذهب الإمام مَالِكْ أيضًا: "أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لاَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا" يعني: سبع وسبع، بل بعد كل سبعٍ يُصلِّي ركعتين "فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ".

وجاء عنه ﷺ أنه قال لأم سلمة: "إذا أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ فَطُوفي على بَعِيرِكِ والنّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلَتْ ذلكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حتّى خَرَجَتْ". أي: خرجت من المَسْجد أو مِن مكة، وذلك أنها اشتكت مرضًا فصارت يصعُب عليها الطواف، فأمرها أن تطوف في الوقت الذي يشتغل النَّاس فيه بالصَّلاة، وتطوف هي على الجمل لكونها تشتكي من مرض، وتكون أيضًا بعيدةً عن مُزاحمة الرِجال ومُزاحمة الطائفين لاشتغال النَّاس بالصَّلاة، فبينما كان يُصلِّي طافت وأكملت طوفاتها وخرجت.

فإذًا، السُّنة أن يُصلِّيهما، ركعتي الطواف خلف المقام، فإن يُصلِّيهما خلفه لزحمة أو غيرها صلَّاهما في الحِجر، وإلا ففي المَسْجد، وإلا ففي الحرم، وإلا خارجه، ولا يتعين لهما زمانٌ ولا مكان. حتى قال من قال من أهل العلم يجوز أن يُصلِّيهما بعد رجوعه إلى وطنه إذا لم يُصلِّيهما هناك.

فالمَندوب والسُّنة:

-

أن تكون عند المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، هذا من جهة الأفضل.

-

ثُمَّ الحجر.

-

ثُمَّ ما قرب من البيت.

-

ثُمَّ بقية المسجد.

-

ثُمَّ الحرم.

وتأخيرها عن الخروج من الحرم عَدَه من الإساءة بعض أهل العلم.

وفي صحيح البُخاري: "بَاب مَنْ صلَّى ركعتيِّ الطَّواف خَارجَ الحَرَم"، ذكر فيه أثر سيدنا عُمَر أنه صلَّى خارج الحَرم، وحديث أم سَلَمَة كذلك لمّا طافت وخرجت.

"وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ" يعني: أربعةَ عشر، أو واحد وعشرين، أو ثمانية وعشرين،. سَبع، وسَبع، وسَبع، "ثُمَّ يَرْكَعُ" أي: يُصلِّي "مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ" يعني: يُصلِّي تحيَّات الطواف أو سنة الطواف بمقدار تلك السبوعات؛ أي السَبع والسَبع والسَبع، في كل سبع ركعتين، قال سيدنا مَالِكْ: "لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ" فهذا مذهبه، يعني الجمع بين الأسابيع في الطواف بدون صلاة، فهو عنده مَكروه، قَالَ: "وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ" كل سبعة أشواط يتبعها ركعتين.

وفهمت ما قرّره الشَّافعية وغيره مِنْ جواز أن يطوف أربعة عشر طوفة، أو إحدى وعشرين، أو ثمان وعشرين، أو خمسة وثلاثين، أو إثنين وأربعين، سَبع وسَبع وسَبع وسَبع وهكذا.

وكذلك عند مَالِكْ: لو طاف مثلًا ثمانيًا وعشرين طوفة فينبغي له أن يُصلِّي ثَمان ركعات، ركعتين وركعتين، وركعتين لِكُل سَبع ركعتين، وعند الشَّافعية ركعتين هذه تجزيء عن الطوفات كلها، كما تَندرج في غيرها فتَندرج في نفسها من باب أولى، يكفي، وإن صلَّى لكل سبعٍ ركعتين فجائز كذلك. وفي قولٍ أنه لا بُدَّ أن تكون في المَسْجد.

قال: "السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ" وهكذا قال نافع: كان ابِن عُمَر يُصلِّي لكل أسبوع ركعتين، فكان يَكره قَرْنَ الطواف ويقول: على كل سُبع صلاة ركعتين.

وفي كلام الحَنابلة أيضًا: لا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ صلَّى لكل أسبوعٍ ركعتين. ويذكرون فِعل هذا عن سيدتنا عائشة، والمسور بِن مَخرَمة، وبه قال عطاء، وطاووس، وسعيد بِن جُبير أيضًا، ولكن كرهه ابن عُمَر، والزُهري، ومَالِكْ، وأبو حَنِيفَة لأن النَّبي لم يفعله.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ فَيَسْهُو، حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ: يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى التِّسْعَةِ، حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْعَيْنِ جَمِيعاً"؛ أي: يُكمل طوافين، و"لأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ: أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ" فإذا نَسي وطاف ثمانٍ أو تسع، يقطع ويركع للسَبع الكوامل ويُلغي ما زاد ولا يعتد به، إن أراد أن يطوف سُبع آخر يرجع من أوله عند الإمام مَالِك.

"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ" طاف وجاء يركع ثم شك هل هي سبع أو ست أو خمس… نسي، فيبني على الأقل ويكمل ثم يصلي ثاني مرة ، هكذا قال الإمام مَالِكْ قال: "فَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ".

"وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ"

-

عند الإمام مَالِكْ من أوّله، وما يَعتدّ بما مضى.

-

ومُعتمد الشَّافعية يحسب كم قد مضى، وإذا لم يطل الفصل يتَطهر ويرجع فيبنيّ على ما مضى ويُكمل بقية العدد، ويصلي الركعتين بعد الطواف.

وكذلك اشتراط الطهارة في السعي عند الإمام مَالِكْ وقال الشَّافعية وغيرهم: يمكن أن يسعى بين الصفا والمروة مِن دون أن يكون مُتطهرًا، "وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ، وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ". هذا مذهب الإمام مَالِكْ، فالحدث في أثناء السَّعي لا يمنع البِناء على ما مضى بِخلاف الطواف عند مَالِكْ، "وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ"؛ يعني:

-

على وجه الاستحباب متفق عليه.

-

وعلى وجه الاشتراط مختلف فيه.

هذا بعض ما يتعلق بركعتيّ الطواف.

جعلنا الله مِنَ الوافدين على بيته الحرام، وعلى حبيبه خير الأنام، ومن الطائفين، والعاكفين، والرُّكع السجود، القائمين المقبولين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النَّبي الأمين ﷺ.

07 ذو القِعدة 1442