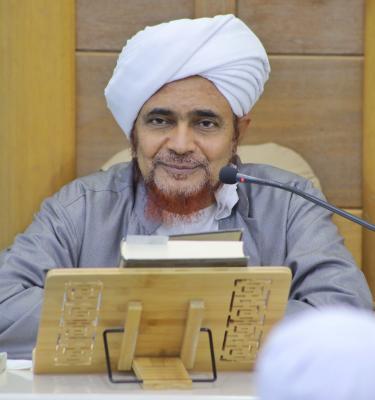

شرح الموطأ - 195 - كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أُحْصِرَ بعدوٍّ، وباب ما جاء فيمن أُحصِر بغير عدوّ

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أُحْصِرَ بعدوٍّ، وباب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.

فجر الثلاثاء 27 شوال 1442هـ.

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

1043- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

1044- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ، وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ، ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.

1045- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتِمَراً فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ إنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ، فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ وَأَهْدَى.

1046- قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ، كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

1047- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى.

1048- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.

1049- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيماً، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ، وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ، َفأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.

1050- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1051- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِىَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.

1052- قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً وَيُهْدِيَانِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

1053- قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ، أَوْ خَفِي عَلَيْهِ الْهِلاَلُ، فَهُوَ مُحْصَرٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.

1054- قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ؟ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا.

1055- قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ.

1056- قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ. فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكْرِمِنا بالشريعة والدِّين القويم، وهادينا إلى الصِّراط المستقيم على يد حبيبه ذو الخُلُق العظيم، سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه أفضل الصَّلوات وأزكى التَّسليم، وعلى آله وصحبه وأهل ولائه ومحبته والمنتظمين في منهاجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين سادات كل حبْر عليم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المُقرّبين وجميع عباد الله الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.

وبعدُ،

يتحدث الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه- عمَن أُحصِرَ وقد كان أحرم بحج أو عُمرة فلم يتمكَّن من الوصول إلى البيت الحرام وأداء حجه وعُمرته، كيف يتحلل؟ وماذا يلزمه؟ وذكر: "باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ"؛ أي: مُنِعَ بطريق البيت الحرام بسبب عدو في الطَّريق، لا يستطيع المرور إلى البيت إلا من جهته. وهنا جاء اختلاف الأئمة فيمَن كان الحاصر له أيضًا غير العدو أو كان الحاصر له مرض أو كان الحاصر له ما تعرَّض له من حبس أو كان الحاصر له أي مانع يمنعه من أن يصل إلى البيت العتيق.

فحينئذٍ يأتي اختلافهم في حكم الإحصار، وقد فصَّل الإمام مالك فيما جاء فيمن أحصر بعدو، بعد ثم ذكر الحكم فيمن أُحصر بغير عدو.

- وهكذا لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض ونحوه، وكذلك عند الأئمة الثلاثة.

- وتوسَّع فيه الحنفية في أن كل مانع يمنع من الوصول إلى البيت فهو حصر، وصحّ به حُكم المُحصِر.

فإذا حضر المُحصِر؛ حصره عن البيت عدو فمنعوه من الوصول إلى البيت، فهو محل إجماع أن هذا هو المُحصَر، وكذلك يدخل في قوله: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196]. ذكر الإمام البُخاري عن عطاء قال: الإحصار من كل شيء يحبسه؛ فكأنه اختار القول بعموم الحصر بأي شيء.

فإذا أحرم المُحرِم بحج أو بعُمرة ثم منعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يجد طريقًا آمنًا؛ فبالاجماع له التَّحلل. واختلفوا هل عليه بعد ذلك قضاء يقضيه أو لا؟ ومال الإمام مالك أنه لا قضاء عليه كما نسمع من كلامه فيما ذكر في الموطأ.

- فما دام يرجو المُحصَر زوال العدو وإدراك الحج أو زوال العدو أو زوال منعه وإدراك العُمرة؛ فهو حينئذ غير مُحصَر إلى أن يتيقن أنه لن يدرك الحج.

- أو كان يطول عليه زمن انتظار العُمرة فيشق عليه مشقة شديدة؛ فحينئذٍ يكون مُحصرًا.

- وما دام يرجو أن يُسمح له بالمشي قبل فوات الحج أو قبل مضي وقت يشق على المُحرِم فيه بالعُمرة أن ينتظر، مشقة شديدة؛ فيجب عليه الانتظار، ولا يعد مُحصَرًا حتى يتيقن فوت الحج بفوت الوقوف بعرفة.

- أو يعلم أنه لا يمكنه النفوذ أو الخروج إلا بعد مدة طويلة يشق عليه الانتظار فيها بالنسبة للعُمرة؛ فحينئذٍ يصير الحكم حكم المحصر؛ فيتحلل.

يكون التَّحلل:

- بذبح الهدي، قال: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196].

- وبالحلق أو التَّقصير كما هو عند الشَّافعية والحنابلة، أن أيضًا الحلق أو التَّقصير داخل في النُّسك.

وذكر، قال مالك: "مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ"؛ بأن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته واليأس من إزالته، أو يكون العدو مما يرجى زواله؛ فهذا لا يكون محصور حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج، وكذلك في العُمرة كما أشرنا. قال: "فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ"؛ هذا الإحصار، "فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"؛ أي: من محظورات الإحرام "وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ"؛

- وحلق الرأس من السُّنن عند الإمام مالك فهو على وجه السُّنَّة.

- وهو من الواجبات عند الشَّافعية.

- وعند الحنابلة فهو أي حلق الرأس أو تقصيره من جُملة المناسك، وركن من أركان الحج أو العُمرة عندهم.

قال: "حَيْثُ حُبِسَ"؛ أي: الموضع والموقع والمكان الذي حُصِر فيه. قال الإمام مالك: "وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ" لما أُحصِر عنه. بخلاف الحنفية قالوا: يجب عليه القضاء. وجاء في هذا روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل، والذي قاله المالكية والشَّافعية: أنه لا قضاء عليه.

ولما استدل به الإمام مالك "أَنَّهُ بَلَغَهُ"؛ يعني: في قصة حصره ﷺ عن عُمرة الحُديبية "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ، وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"؛ يعني: من ممنوعات ومُحرَّمات الإحرام "قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ" لأن المشركين منعوهم "وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ"؛ يعني: إلى البيت "الْهَدْيُ" منهم؛ لأن الْهَدْي يُنحَر في موضع الحصر -في الموضع الذي حُصر فيه-، ولا يجب وصوله إلى الحرم.

- فالذي يقوله الإمام مالك والشَّافعي: أن محل الهدي؛ الموضع الذي أُحصِر فيه يذبحه ويحِل.

والحُديبية أيضًا موضع خارج من الحرم حيث نحر ﷺ هديه وعند الشجرة، فهم خارج حدود الحرم، وقيل: أن بعض الحُديبية يدخل في حدود الحرم، وبعضه يخرج عن حدود الحرم.

قال الإمام مالك: "ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ". وهو ﷺ عاد في عُمرة القضاء، وقد يُقال في عمرة القضيِّة؛ أي: ما جرى من الصُّلح بينه وبين قريش وليست قضاء عن الماضية؛ لأنه لم يكلِّف الذين كانوا معه في العام الماضي أن يحضروا العُمرة في هذا العام -العام السابع من الهجرة-. فقد رُدّوا من تحت البيت في العام السادس من الهجرة، ثم لم يستوعب الذين كانوا معه ليعودوا معه في السنة الثانية ﷺ، فهذا من استدلال مالك والشَّافعية وغيرهم على أنه لا يجب القضاء على من أُحصِر.

وذكر عن ابن عُمَر أنه قال: "حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتِمَراً فِي" أيام "الْفِتْنَةِ"؛ فتنة الحجاج حين نزل ابن الزُّبير، وكان سيِّدنا عبد الله بن الزُّبير في مكَّة المُكرَّمة، "إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ". ففي سنة 60هـ أو 64هـ دعا ابن الزُّبير بنفسه بمكَّة، وعاب يزيد بشرب الخمر واللعب والتهاون بالدين، فبايعه من بايعه من أهل الحجاز، فأرسلوا إليه بعد ذلك الحجاج يقاتله حتى حصل ما حصل إلى أن قُتِل ابن الزُّبير -عليه رضوان الله تبارك تعالى-. "فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ"؛ يعني: ابن عُمَر "مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ".

"ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ"؛ يعني: الحج أو العُمرة "ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ إنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ"؛ في إرداف الحج على العُمرة، وإدخال الحج على العُمرة. وفي هذا الخلاف بين أهل العلم وهو أحد الرّوايات: أنه ﷺ فعل ذلك فصار قارنًا عند من يقول أنه كان قارنًا. "ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ، فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً"؛ يعني: للحج والعُمرة "وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ" كما هو عند الجمهور. وقال الحنفية: لابُد أن يطوف طوافين وأن يسعى سعين؛ واحد عن الحج وواحد عن العُمرة.

"وقَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ، كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ" في عام الحديبية. قال: "فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ" من مثل مرض ونحوه "فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ" ولا يثبت له حكم الإحصار إلا ما يأتي من الحج والاشتراط: أن محلِّي حيث حبستني. قال ﷺ: "حُجي واشترطي". لا يرى الإمام مالك أن الحَصر إلا بعدو.

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

فذكر لنا في الباب الثاني: "مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ". يقول: "فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ" بسبب مرض وغيره منعه عن إتمام حجه أو عُمرته.

يقول: "الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ"، ذكر عن "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"؛ يعني: ينتظر حتى يشفى من مرضه ثم "يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"؛ يعني: يكمل العُمرة. قال: "فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ" بسبب مرضه "الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا"، "أَوِ" بسبب "الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى". كيف الدواء؟ يعني: إذا كان الدّواء فيه طيب أو شيء مانع للإحرام أما الدّواء الذي ليس فيه شيء من الممنوعات بالإحرام فلا إشكال فيه، فحينئذ يخرج الفِدية عن الطِّيب أو عن اللِّباس إذا اضطر لذلك.

وذكر: "عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ". فكأنها لا ترى الإحصار مطلقًا، ولكن الإجماع قائم على أن من أحصر بعدو أن له أن يتحلّل ويرجع، واختلفوا فيما عدا ذلك وأورد الإمام مالك قول السيِّدة عائشة فيمن أُحصِر بغير عدو.

وكذلك روى عن الشيخ البصري: "قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ، وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ" حبر الأمة، "وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ"؛ يعني: فقهاء من الصَّحابة والتَّابعين، "فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ". وجاء في رواية عند حمَّاد قال: أرسلت إلى ابن عُمَر وابن عباس فقالا: العُمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصير إلى البيت، قال: "فأَقَمْتُ"؛ يعني: "عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ" الذي كُسِرت فخذه عنده "سَبْعَةَ أَشْهُرٍ" طويل! "حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ".

وذكر: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ"؛ يعني: لا يخرج من إحرامه "حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ". ينتظر حتى يبرأ ويستطيع أن يقوم بالطواف والسعي.

وذكر: "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِىَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ"؛ يعني: سقط عن دابته بسبب الصرع "فَسَأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ" من العلماء، "فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ"، فيبقى مُحرمًا طوال هذه المدة، فإذا صحّ اعتمر فحلّ من إحرامه "ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي".

- فإن الحج والعُمرة يجبان بالشروع فيهما وإن كانا تطوّعًا. فإذا فاته الحج، وجب عليه أن يحج من العام الذي يليه.

- فإن كانت حجة الإسلام، فهي باقية في ذمته كما هي.

- وإن كان في حجة التطوع، فيلزمه أيضًا أن يقضي لأنه قد أحرم بالحج ووجب عليه الإتمام.

- فإذا عُذر عن الإتمام، وجب عليه القضاء.

وقد سَمِعت الخلاف في ذلك بين الأئمة وأنه:

- إن أحصر بعدو؛ فلا قضاء عند الإمام مالك.

- أما إن أحصر بغير عدو؛ فعليه القضاء.

وذكر "أَمَرَ سيِّدنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ"، قد أحرما بالحج ولم يدركا الوقوف بعرفة، "وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ" أمرهما "أَنْ يَحِلاَّ" عن الإحرام "بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً"؛ أي: العام المقبل مباشرة؛ أي وجوب تعجيل القضاء "وَيُهْدِيَانِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ." كما هو في الآية بالنسبة للمُحصر (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196] فقط.

"قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ، أَوْ خَفِي عَلَيْهِ الْهِلاَلُ"، ففاته يعني الحج "فَهُوَ مُحْصَرٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ"؛ من التَّحلُل بفعل عُمرة والهدي وعليه القضاء.

"قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ؟" يعني: تلد فجاءها النِّفاس، "قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا".

"قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ" بالعُمرة، "ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، عُمرة "ثُمَّ يَحِلُّ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ"؛ أي: العام المقبل "وَالْهَدْيُ".

وهكذا "قال مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، غير الطواف السابق والسعي السابق سعي الحج، بل يعتمر عُمرة جديدة بخروجه إلى الحِل ويدخل بعُمرة مُلبيًا؛ "لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ" الذي فعله قبل المرض "لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ"، فلهذا يطوف مرَّة أُخرى "فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ". ولم يوجِب الحنفية عليه الهدي لأنهم أوجبوا عليه القضاء.

قال مالك: "فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ". والله أعلم.

أدام الله لنا وللمسلمين حفظ الحرمين الشَّريفين، وسلامتهما من الآفات والأسواء ومن جميع العاهات الظَّاهرة والباطنة، وفرَّج الله كروب المُسلمين والمُسلمات. وخلَّص الله بيت المقدس أولى القبلتين ومسرى سيِّد الكونين، وأصلح شؤوننا والمُسلمين في المشارق والمغارب، ودفع عنا وعنهم المصائب والنوائب والمتاعب والمشاغب ظاهرًا وباطنًا، وألهمنا رُشدنا وتمَّم سُعدنا، ورزقنا الإخلاص لوجهه الكريم بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

29 شوّال 1442